Dans nos sociétés libérales contemporaines, l’amour romantique est idéalisé comme un acte brisant les frontières de classes et les attentes sociales et familiales, à l’image de nombreuses fictions comme Cendrillon, Titanic, ou encore la réécriture de l’histoire de Pocahontas. Cette forme d’amour romantique est pourtant au cœur de la (re)production et du maintien des institutions sociales hétéronormatives comme le couple monogame, la famille nucléaire, le foyer et, plus récemment, la maison individuelle. Ces institutions, instables et mouvantes d’une société à l’autre, sont structurées par la grande confusion collective entre amour et travail de soin, nourrissant et stabilisant de nombreuses inégalités de genre, tout en excluant et marginalisant les minorités raciales, culturelles, de genre et sexuelles. Ces politiques sexuelles et relationnelles maintiennent l’illusion que l’amour dans nos sociétés est un exercice pur de liberté individuelle et d’émancipation des contraintes socio-culturelles, alors qu’elles maximisent la reproduction sociale capitaliste, et normalisent les relations entre propriété privée, privatisation du soin, exploitation des corps minorisés, et affects.

Cristallisés dans nos espaces quotidiens, la famille et le couple hétérosexuel constituent les deux sujets principaux de la discipline architecturale occidentale. Alors même que les espaces domestiques sont le lieu où nous construisons nos premiers regards sur la famille, le soin et les relations amoureuses, ce sont aussi des lieux structurés par cette forme d’amour romantique institutionnalisée. L’amour idéalisé, systématiquement ramené à la sphère privée constitue pourtant la structure disciplinaire à travers laquelle l’architecte entre dans la conception de l’espace. Il semble donc primordial de questionner les limites de la domesticité, du privé, des espaces et des temps de travail, pour pouvoir interroger les relations qui nous lient et nous (re)produisent. Ainsi, au cœur de nombreux projets de révolution sociale se logent également des projets de réinvention des formes amoureuses, et ainsi, des politiques sexuelles, relationnelles et familiales qui les accompagnent. L’amour libre d’Alexandra Kollontaï, ou les amours queers ont été ou sont aujourd’hui des forces centrales dans les mouvements radicaux queers et trans*, proposant une révolution sociale passant elle-même par la révolution sexuelle et familiale spatialisée, court-circuitant la reproduction sociale capitaliste.

L’exposition Public Love explore les pratiques amoureuses qui contestent les politiques sexuelles et romantiques (néo)libérales, en s’intéressant particulièrement à leurs dimensions spatiales et à leurs manières d’habiter et de transformer le monde. D’autres manières de faire famille, d’autres sexualités, d’autres définitions et pratiques de l’amour, d’autres politiques des affects seront tissées ensemble à travers la rencontre du travail d’artistes, ainsi qu’autour de la production des oeuvres en tant que des supports pour la narration de nos espaces d’amour et de luttes.

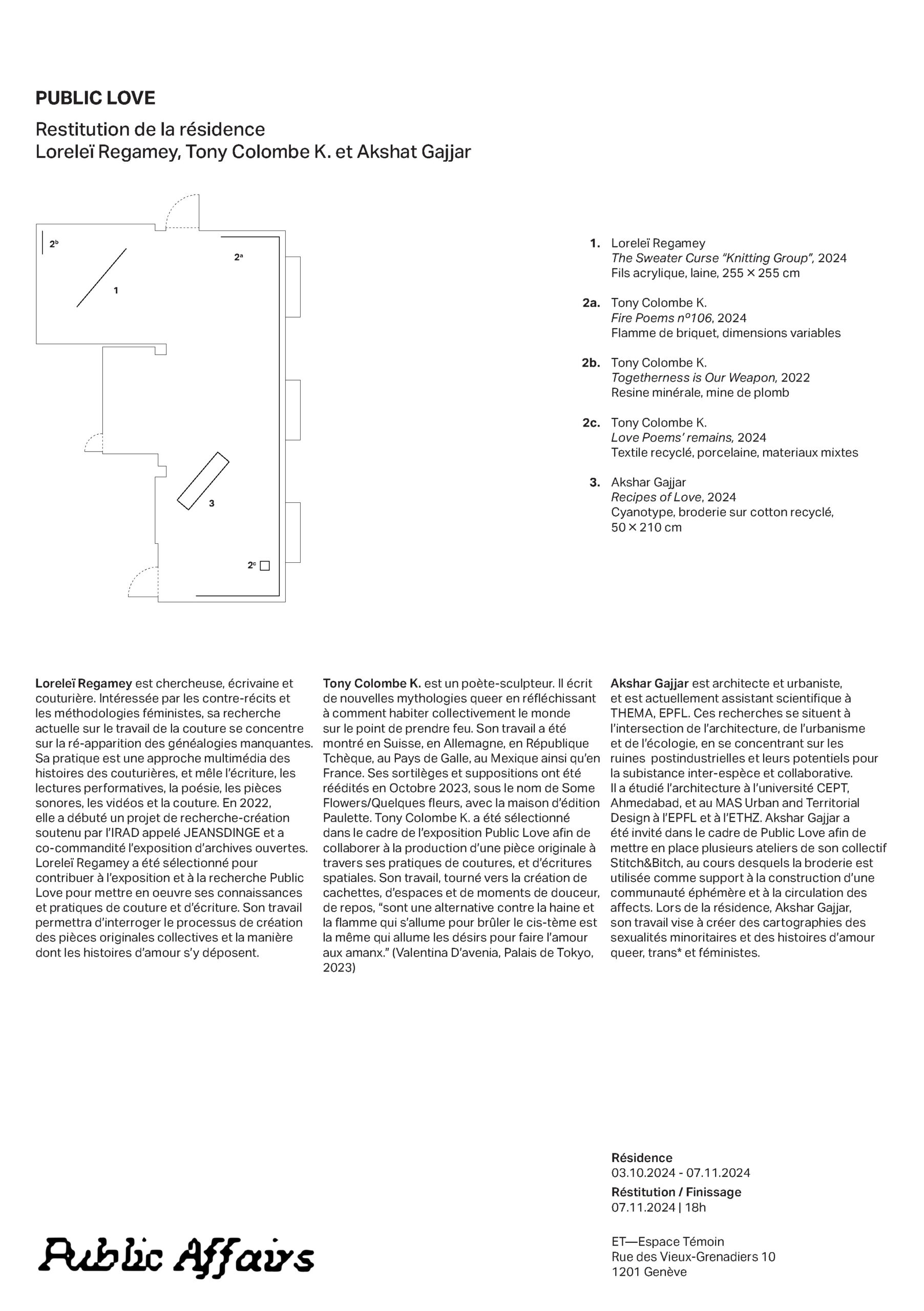

Artistes en résidence

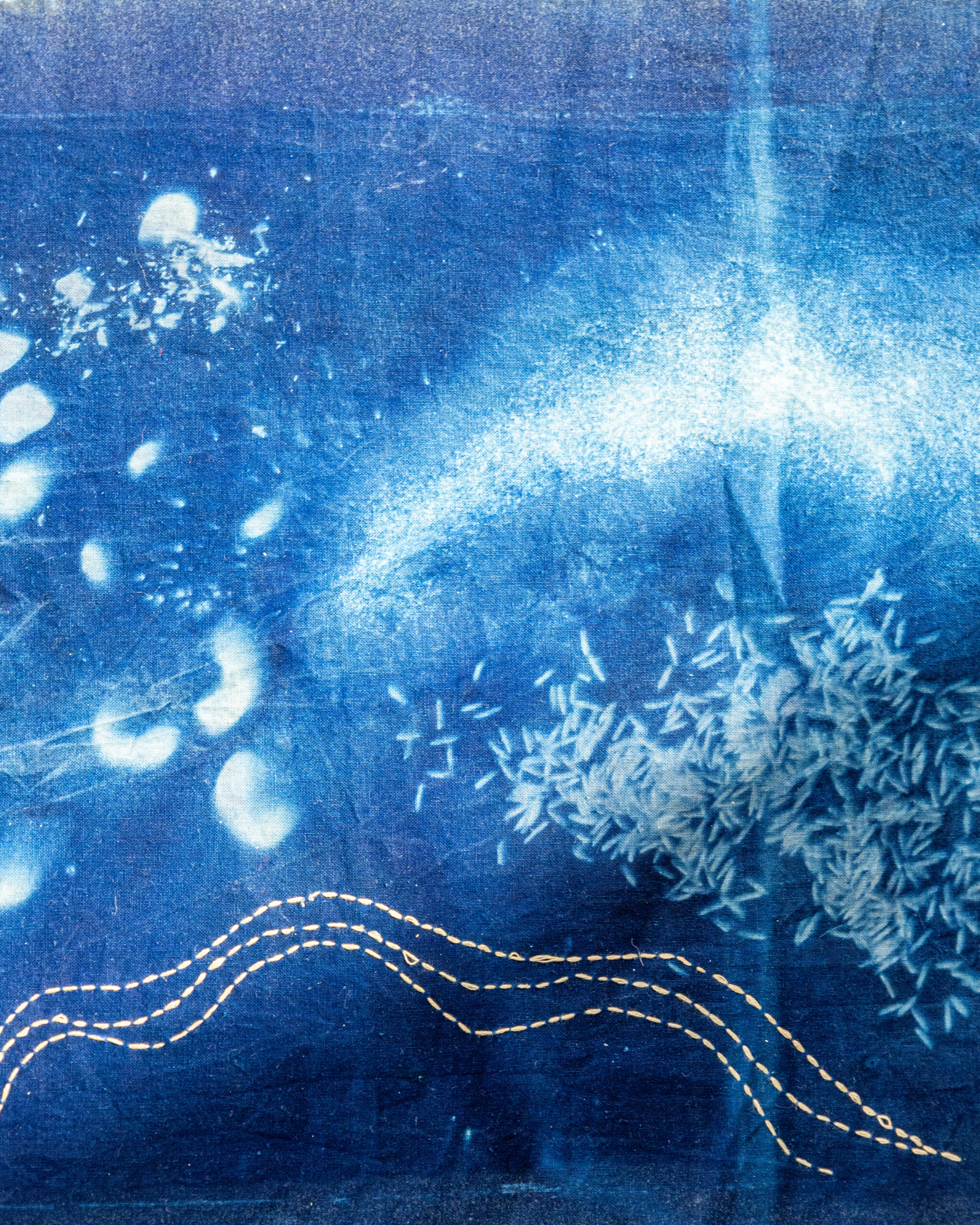

Akshar Gajjar

Loreleï Regamey

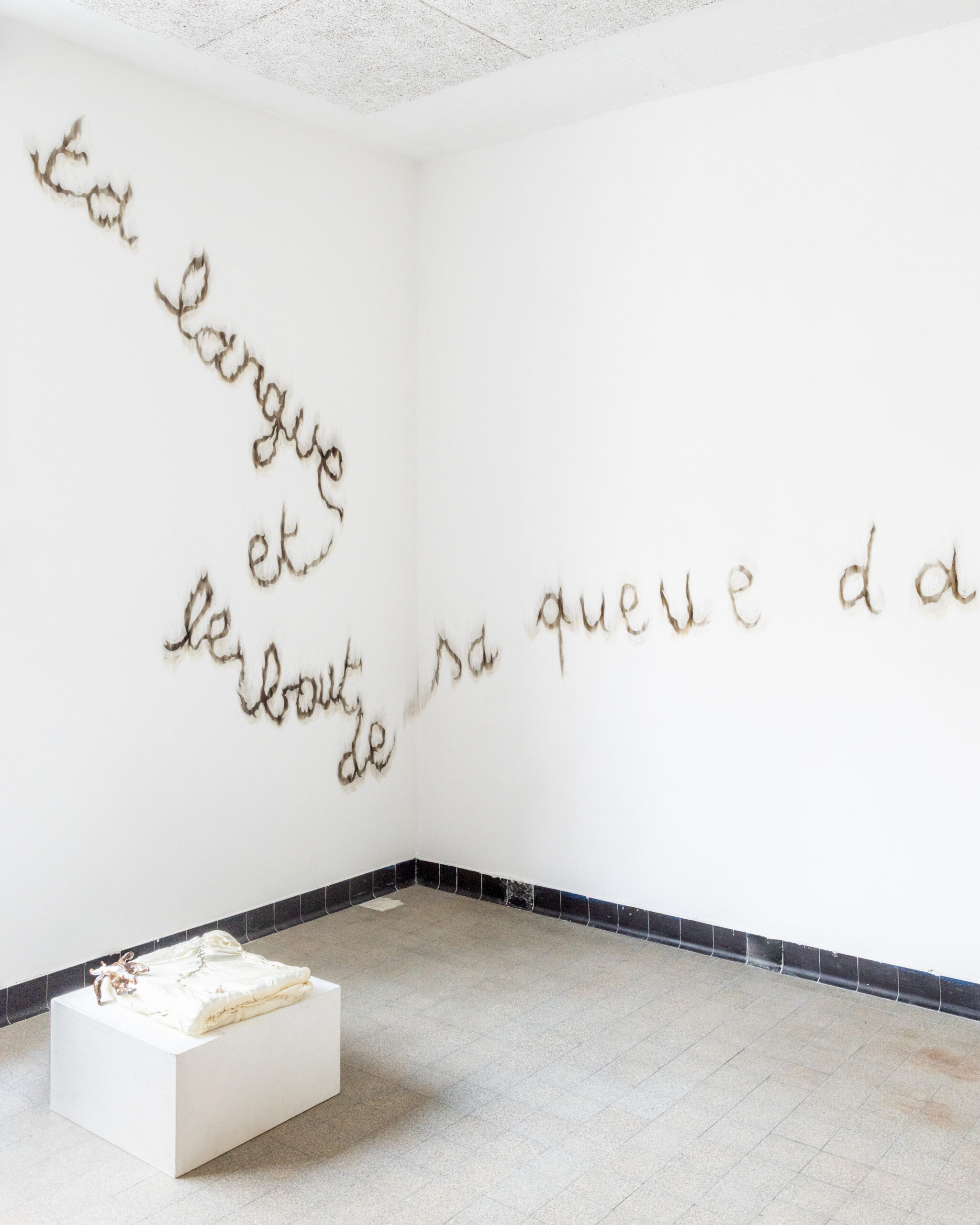

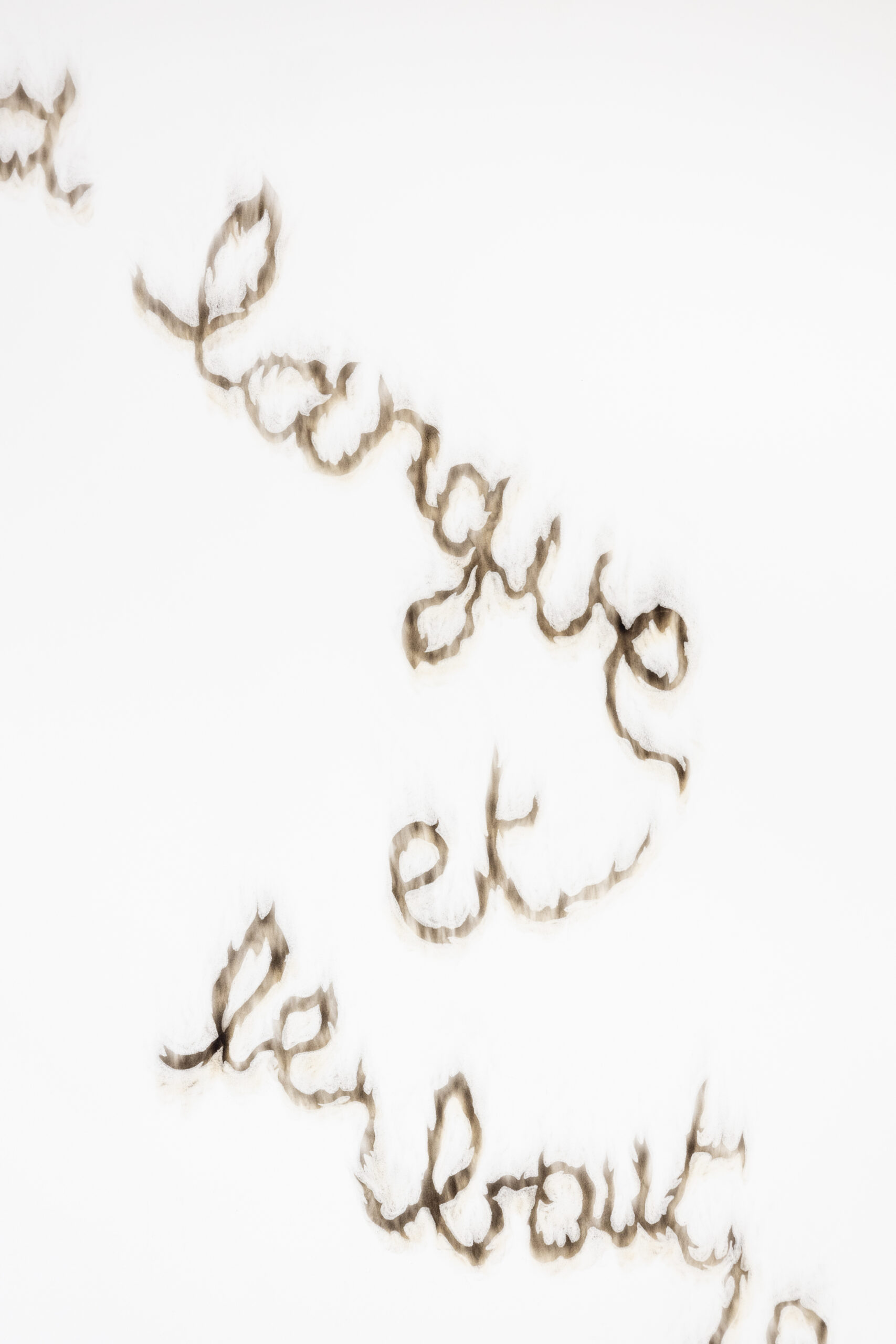

Tony Colombe K.

Les photographies présentent les pièces originales produites par les artistes en résidence, présentées lors du finissage de l’exposition le 07 Novembre 2024, ainsi que l’installation et proposition culinaire proposée par Kimberley Berney (@friche_studio) pour célébrer le finissage. Les photographies ont été réalisées par Valentine Blaimont.

Crédits photographiques: Valentine Blaimont